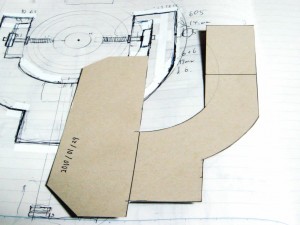

フリーハンドのノートから型紙を起こしました。大きさを直感で決めたあと、コンパスを利用した幾何学的な線に直します。

型紙とドリル刃

木工に型紙も妙ですが、型紙を使うと簡単にシンメトリーが作れます。

曲線を多用した造形物でもおよそ同じものが出来ます。今回は量産用と言うよりは、採寸で時間がかからないようにするための措置です。

ドリル刃は2種類購入。14ミリと17ミリ。17のほうはかなり特殊なのか種類によってはホームセンターの棚に並んでいませんでした。だから17のドリル刃はちょっとだけ高くつきました。

脳内製造完了

頭の中でどうにか完成しました。まともに図面も引いてないけど。

作らない言い訳が残り少なくなったのでそろそろ作ろうかな。

- 作業場が寒い

- 工具が足りない

- 造形が気に入らない

- 材料が足りない

最初の「作業場が寒い」が残ったままですがこれはガマン。

作業工程

実際の作業は、以下のようになります。

まずはフォーク部分の作成から。

軸受は6002「ダブルゼータ」。

単列深溝玉軸受 6002ZZ

ホールソーでパイン修正材の20ミリ板(ほんとは19ミリ)を2枚刳り抜き63ミリのアイスパック型円柱を2枚製造。一方に32ミリの盲貫穴を作ります。これはボール盤でホールソーを寸止めします。ホールソー側の刃に段ボールを巻き付けてストッパーにすればたぶん止まるはず。

ケガキ用の何というのか・・・そうケビキだ。

筋毛引(すじけびき)、鎌毛引(かまけびき)

アイスパックの内側をケビキでひと回しして、彫刻刀か切り出しで削ってベアリングホルダとします。実は手元にアルミ削りだしのホルダもありますが何とも重い。とりあえず材木で作って、気が向いたら肉抜きでもします。

2枚切り出した板のもう一方に、14ミリの横穴を盲貫で開けます。こちらは605ベアリングを収めるためのホルダ。深さを5ミリ程度にし、アルミ板のフタをして固定するとしましょうか。

フォークの爪には貫通穴を開けます。

通常の機械加工ではこのようにタップを切るのですが、別にネジ穴がなくても刺さっていれば良しとします。

タップの立て方

機械加工の基礎知識

脳内設計の初期では、焼いたボルトを押し込んでネジを入れるつもりでした。

でも、現実には5ミリの穴に簡単にヤスリを入れて差し込むだけで十分かも。まあ、ピンが出っ張って中心がでて動かなければよいのでフォークの内側にナットでも入れれば充分でしょう。ダメなら鬼目ナット。

フォークの爪と平行になるもう一軸は606ベアリング利用します。606を収める17ミリの穴を盲貫で作りM6、110ミリ長の半ネジを差し込んで角材から切り出したグリップに接続します。グリップは円錐形で細身とします。理由は完成したら(来週?)説明します。

軸はとりあえず15ミリの丸棒を入れておきます。カウンターウエイトはいつもの材木とワッシャ。

最後はカメラ取付部分。雲台です。ここは規格材で井桁を組んで微調整出来るようにします。詳細は以下。

coza4 diary » Blog Archive » カメラスライダー試案

初号機同様「浮動部品」を利用しますが、今回稼働範囲を格段に狭くします。

初号機の写真は以下。

coza4 diary » Blog Archive » 自作微動装置付きカメラ雲台

まともに作ると「スライドする部分」と「レール」、「レールの押さえ」と3つが必要です。これを上下、左右の稼働分で2パーツ重ねると、計6段になって重いし大袈裟となります。

グライドカムの自作例を拝見すると、箱が使われています。

pinoyvideomaker.com :: View topic – Mini Glidecam (Now with pic)

調整は簡単ですが「微動装置」がなかったりカウンターウエイトが入るので私は好みません。自重でナントカしたい。

まあ、作り方によってはカウンターウエイトを入れた方が軽くなるのかもしれませんけど(笑)趣味なので譲歩しないよ。

井桁を使うことでパーツ点数を減らして外観を3段重ねまでに押さえたい。

井桁を使うことで可動域が初号機の1/3以下になり数センチしか動かせなくなりますがこれは蝶番と穴の沢山空いた板を使うことで解決するでしょう。

まあ、ここまで書いてなんですが、電気屋さんでみたソニーの「HDR-CX520」が良くできてた。もう手振れ補正が完璧でした。あの小型ボディであそこまでやられたらこっちは作る張り合いがなくなってしまうけれど、走ったときとかは物理的な安定装置が付いた画像の方がきれいだと思う。そうじゃなければいま私が作っているものが意味をなさなくなるので怖い(笑)

SONY デジタルHDビデオカメラレコーダー CX520V 内蔵メモリー64GB ブラック HDR-CX520V/B